今回はUSCPA試験の特徴の1つ、Testlet(問題群)の「難易度変化」についてお話します

試験中に問題の難易度が変わるということを聞いたことがある方も多いと思います

難易度変化が意味するものとは何か、受験者はどう対応したらよいのか、そんなことをお伝えしたいと思います

1.難易度変化とは

1.1 問題構成

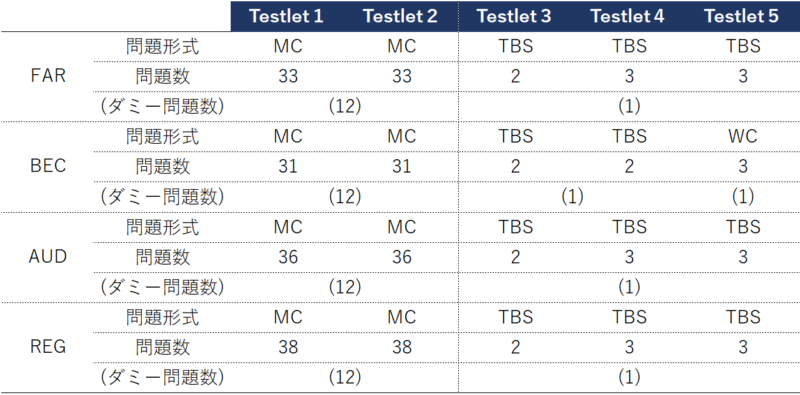

USCPA試験の問題構成を簡単に纏めます

- 全5つのTestletで構成

- 1つのTestletを完了(解答送信)すると、前のTestletには戻れない仕組み

(同じTestlet内であれば、問題の行き来は可能) - Testlet1-2はMC(Multiple Choice)問題(科目により31~38問で構成)

- Testlet3-5はTBS(Task-based Simulation)問題

- Testlet3と4の間で試験時間を停止できる休憩(任意)が取得可能

(※その他のTestlet間でも休憩は可能だが、試験時間が止まらない!) - それぞれのTestletで一定数のダミー問題が含まれる(受験者からは分からない)

ダミー問題(Prestest Questions)についてはこちらの記事をご参照ください

【USCPA】MC問題の約20%は採点されないダミー問題!?”Pretest Questions“を理解しよう

【USCPA】MC問題の約20%は採点されないダミー問題!?”Pretest Questions“を理解しよう

1.2 難易度変化

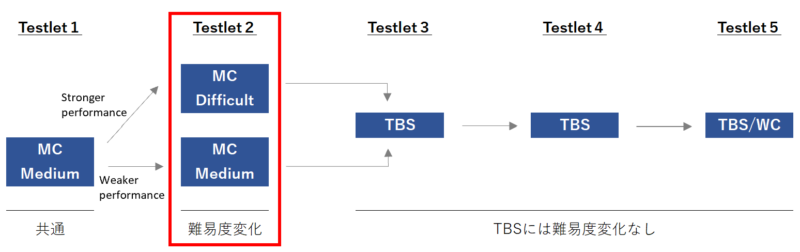

では、具体的に難易度変化とは何か、どこで起きるのか

- 5つのTestletの内、問題の難易度が変化するのは、Testlet1から2へ移る時のみ

- Testlet1は全受験者共有でMedium levelの問題が出題

- Testlet2はTestlet1の正答率によって、問題の難易度が変化する

Testlet1でStronger performance→Testlet2:Difficult Level

Testlet1でWeaker performance →Testlet2:Midium Level - TBSには難易度変化はない

上記の通り、Testlet1がよく解けていると、Testlet2で難しめの問題が増えるという設計になっています

Difficultな問題の特徴として、問題文が長いものが増えたり、計算問題であれば工数のかかる問題が多くなったり、といった特徴があります

Testlet2でそういった問題が増えたということは、Testlet1の出来(正答率)が良かった証なので、喜ばしいことなのですが、実際に受験中はTestlet2で解答に時間のかかる難しい問題に多く直面することになるので、何とも言えない気持ちになります^^;

Testlet1がどのくらいの正答率だと、Testlet2がDifficult Levelになるのかは明かされていません

また、Difficult Levelと言っても、平均より難しめな問題が多く含まれるというだけで、基本的な問題も出てきます

Difficultな問題の方が配点が高いと聞きますので、同じ10問を正解してもDifficult問題に正解した方が得点は高くなります

2.受験者の対応

2.1 私の結論

よく、受験後に「問題の難易度変化を感じなかった」、「Testlet2も簡単な問題ばかりだった」と落ち込む方もいますが、私の結論としては、「気にするな」ということになります

私の体験談、またその他多くの方の体験談を聞いても、問題の難易度変化を感じても、感じなくても、受かったり落ちたりします

それはなぜかというと、勝負は後半戦のTBSだからです

MC問題も重要ではありますが、合否を分けるのは後半のTBS問題だと思います

仮にTestlet2で問題の難易度変化を感じなくても、TBSで頑張れば挽回できると思います

2.2 受験者の取るべき対応

以下に、本番で心掛けて欲しいことを纏めました

最終的にはいずれのケースも、

①難易度変化を感じなかった場合

→落ち込むな!勝負は後半戦なので、取れる問題を確実に解いてTBSへ!

②難易度変化を感じた場合

→ Testlet1はGood job!但し、Testlet2は難しい問題が増えるので全体の時間配分を乱されないこと!

→ 難しい問題、時間のかかる問題は、ダミー問題の可能性も疑い、取れる問題から確実に

【USCPA】MC問題の約20%は採点されないダミー問題!?”Pretest Questions“を理解しよう

【USCPA】MC問題の約20%は採点されないダミー問題!?”Pretest Questions“を理解しよう

難易度変化を感じても、感じなくても、気にせず取れる問題を確実に取ることを忘れないでください

繰り返しになりますが、勝敗はTestlet3以降のTBS問題が握っています

MC問題では全体のペース配分を乱すことなく、TBS問題に備えて下さい!

アンポンタンポカンくんの108ブログ

アンポンタンポカンくんの108ブログ